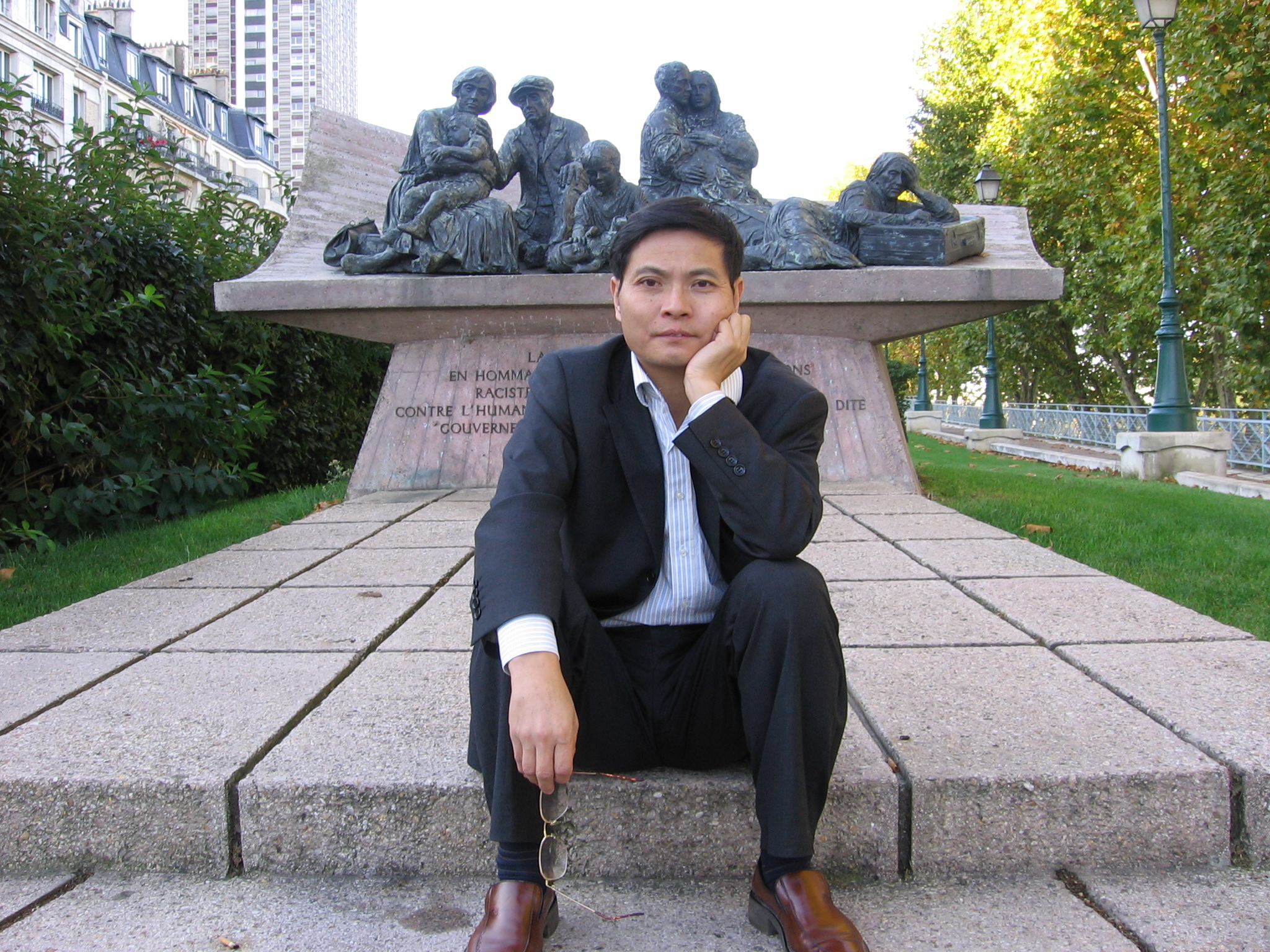

陈芬儿:四川大学(原华西医科大学)1988级药学院药物化学专业校友。中国工程院院士,复旦大学教授、博士生导师,现任江西师范大学校长。

在四川大学2016级研究生开学典礼上,陈芬儿作为川大的优秀校友面向上千名新生学子分享了自己的求学经历。之后的采访中,他也为我们详细讲述了自己的工作与生活。这个总是笑着的教授还不吝啬地给我们展示了自己一生所遇,为之情迷的东西。

入蜀:结缘蓉城,不舍情深

“我老是想回来这儿。”陈芬儿一见面就谈起四川。从未想到成都这个城市对他影响之大,足够成就自己一辈子的不舍情结。他对我们一一列数:“我这半辈子在上海待的时日最久,长达18年,在武汉也近8年,在美、在英国都待过一些年月,但是从来没有一个城市像四川成都一样,它在我心中有着不一样的地位。每次回到成都,一下飞机,我都会有一种旅人归家的亲切感,这在我在回到上海甚至回到我故乡都没有这般明显而浓烈的感受”。

生于江西,一个距离成都1500公里的城镇,尚未踏足这个西部城市的陈芬儿对成都知之甚少。“我们这代人没学过什么历史地理,当初的我甚至以为四川的省会城市是重庆。它对于当时的我是完全陌生的。”

其实陈芬儿与川大的结缘并没有过多的故事。只是因为在那个年代,四川大学(原华西医科大学)的药学立于学术界的顶尖水平。他说自己当时也没有什么重点大学的概念,只是听说这个专业方向好、学科好,于是他就报了川大。由此年轻的陈芬儿心怀好奇与新鲜,来到这个西南地区的城市。

1985年入校的陈芬儿初入蜀地,还是一个带着懵懂的毛头小伙。当时处于西部地区的四川,经济状况还很落后,人们的生活水平也普遍不怎么高,属于一个比较贫瘠的地方。但一来到川大后,陈芬儿就感觉到这个大学真的不一样,它有着刚出高中的他所未曾感受到过的氛围,带给当时的截然不同的感受。

陈芬儿将他在川大的感受总结为两字:洋气!当时的川大,面对着改革开放的大潮,呈现出推陈出新的气象。接受高等教育的师生正如校训言“海纳百川,有容乃大”,积极而进步,热情且开放。“那时候的川大文娱、体育活动都蛮丰富,我记得当时华西的教授们还成立了一个教授乐团,校长亲自领唱。另外,在穿着打扮上,那时的学生们带着领带,穿着很整洁,让当时的我感觉自己就是个土包子。”他自嘲道。

在求学期间,川大的严谨学风,文化氛围都给陈芬儿产生了深远的影响。这儿的老师、校园都令他割舍不下。他忆起当时川大,“我们能看到老一辈教授们每天都待在实验室中,埋头学术。我的导师以及各个授课的教授们也都为我提供了指点迷津,提供帮助。这对之后的我起到了模范作用。”

“我现在对师生关系的处理也是受到当时的影响。在上海,我经常会请我的学生们喝茶吃饭,那些小男生一次能吃三大碗。”他的脸上是满满的慈爱,“不过在工作时,又是不同的态度。我觉得导师就是担任了一个亦师亦友,亦父亦母的角色,对待学生在做学问上要如父亲般严厉,在生活上却是要像母亲般关爱。这也是四川文化带给我的吧。”

如春风化雨,润物细无声,这种不言之教是潜移默化却又深远持久的。“在我年轻时我妈妈常说我不够沉稳,是那种看见扫把横在门口要去补一脚的人,但之后回家我妈就直呼我变了,成了那种看见扫把反而是那种扶一把的人。这就是川大带给我的性格的改变吧”,陈芬儿抚掌称奇。“川大教导一个毛躁的我学会平心静气。所以可以说思想解放人,文化塑造人。”

因此对于川大,陈芬儿心怀感激。“四川大学培养了我,成都市培养了我,四川省培养了我。”这句句都是他的肺腑之言,“我的事业在这里起步,我的幸福也在这儿发源,可以说我的根是扎在这儿的,我非常留恋这儿。”

“在华西药学院特聘我为双聘教授时,他们特意给我说明川大可能条件没有复旦好,但是我说不论怎样我是一定会回来的。这次典礼后,本因工作繁忙,应该早点回去,可我还是订了第二天一早的票。到了成都,回了川大,不知道为什么就不愿意走。临到川大120周年校庆之时,我也定是要再回来看看”。

入行:志之所至,痴情不改

如果说跨越千里,来到蜀地求学的经历让陈芬儿完成一次年少启蒙、人格塑造的修行,那么选择了药物化学的行业对于陈芬儿来说更是一场困学勉行、甘之如饴的历练。

初次接触医学与化学,那更可回溯到陈芬儿的童年。他当时的第一感觉也如自己初遇川大一样,神奇而新鲜。

“我的母亲是医科大学毕业的,从小耳濡目染,家庭因素对我行业的选择有很大的影响作用。”陈芬儿直言自己家庭在之后专业选择中的作用。在他家中,藏有很多药学的医学的书,母亲也经常会聊到一些医学知识。在这样的环境下,陈芬儿对医学药学有着莫大的兴趣,同时对于这些领域也有着高度的敏感。“我小时候翻我妈妈的医书,当时就翻到那么一页,我现在还记得那页的内容,上面解释了胃舒平胶囊。我清楚记得它上面画了个胃,旁边写了胃舒平的主要成分氢氧化铝复分解反应的方程式,氢氧化铝治疗胃病的原理让当时还是小学的我感觉十分神奇。”这也算开启了陈芬儿对药物化学之路的好奇心。

到了初中时,一个新的契机更坚定了陈芬儿从事药物化学的理想。在六七十年代,我国经济还处于极度困难的时期,第一产业的发展需要很大的化肥用量。然而那个年代基本没有原产化肥的生产,全得靠进口化肥,并得依赖政府贷款国家采购,在那个吃不饱穿不暖的时代,这样高的农业成本以及工艺的落后带给陈芬儿一种切肤之痛。“当时我就朦朦胧胧也产生了这样一种想法:‘要不我以后也学药吧,学化学吧!’我也想看到我们自己生产出一包包的化肥。”

为此,初心方始,矢志不渝。问到现在所研究的药物合成化学领域是否从一开始就是他所希望从事的行业时,陈芬儿没有半分犹豫,坚定地回答:“是的,一直是!”

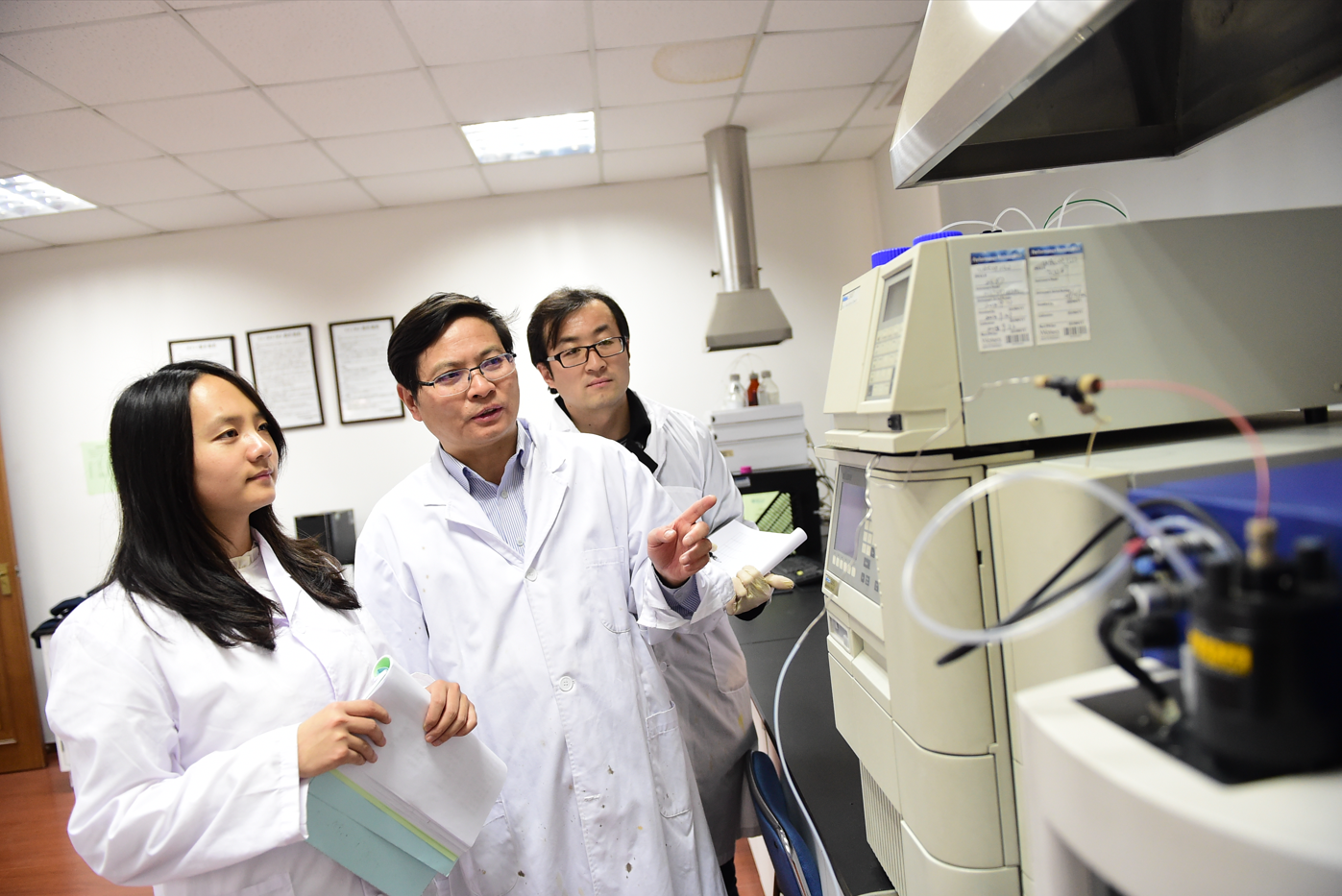

受到当初四川大学老教授投身学术、兢兢业业、勤勤恳恳的言传身教,陈芬儿在学术上可谓“痴人”一个。从事科学研究工作,于他而言是一个与时间赛跑,不断努力实现目标的战斗。

他不爱钱,不为利,每天在实验室一待就到天黑。“当时很多教授都是如此,我十分尊重和敬佩。”在他看来,坐得住冷板凳,不怕寂寞,不追求虚华,这是一个科研者必备的基本素质。

如行车入蜀,总要翻过层层山峦,穿越重重隧道,科研中的失败也难以避免。事实上,科研工作者一次成功的背后有着上百的失败。对科研工作抱着不断接受挑战的热情,是必需的上进态度。用陈芬儿的话说,“哪有那么多的成功,科研工作者其实每天都在品尝着失败的苦果,面对着失败的痛苦”。但是每次失败后,你不能萎靡不振、停滞不前,仍应奋发图强、继续研究。在一百次失败后迎来成功,这种黑暗后现曙光的快乐让人倍感珍惜。

对于陈芬儿自己,每天都在经历光明前的黑暗。“一个问题解决了还有下一个问题。我现在有140多项的专利权,有医药,也有技术这些成果也经历了不断的失败和挫折。像我们的制药工程学科,西方国家做得比较好,我们正努力追赶。但是现代药物化学的结构更复杂,研究难度更高,进入门槛便高,取得新的成果也更加艰难,我们的每一天都在面对新挑战。”

在成为院士之后,肩上的责任更大,科研任务的负担也更重,陈芬儿几乎被科研占满生活。“我原本还能将生活和工作分得开,现在不行了,感觉生活的重心就是工作。”为此,他的妻儿也曾颇有怨言,不过“现在他们也都习惯了,大家也都有各自的事情要忙”。

这几十年来,陈芬儿一直有一个目标:“我们要将一些原创药做成世界一流。”为此,他一直在努力,研发新工艺,以制造出有良好经济效应与社会效应的原创药。

陈芬儿聊起他的期望:“像资本主义工业革命一样,我期盼着制药技术能够实现一个颠覆性的发展。从大方面讲,如果一个国家在很多领域内都有颠覆性的成果,那么这个国家就能够成功了,是吧?”而要实现药学化工的发展,一在人才尤其是开放性的教育特别重要;二是勤奋,只有肯花时间,花功夫去不断去实践,埋头做实验,才可能得到成功。

我国虽在生产工艺上落后于西方国家,但某些研发领域却已赶超,获得了跨越性的进步与发展。或许再过十年,中国的创新药研发领域就能展现出一个完全不一样的风貌。这也是陈芬儿一样的科研者所喜闻乐见的。

于陈芬儿而言,药物化学与四川大学都是他不舍情结。“上有六龙回日之高标,下有冲波逆折之回川”,经历30多个小时,克服这条曲折险阻的蜀道,在这之后遇见让人“天梯石栈相勾连”的壮阔美景,“会当凌绝顶,一览众山小”的豪情壮志也便油然而生。期盼着药物化学的技术革命,促进人类的发展,这也是陈芬儿为科研之路鞠躬尽瘁,痴情不改的原因吧。