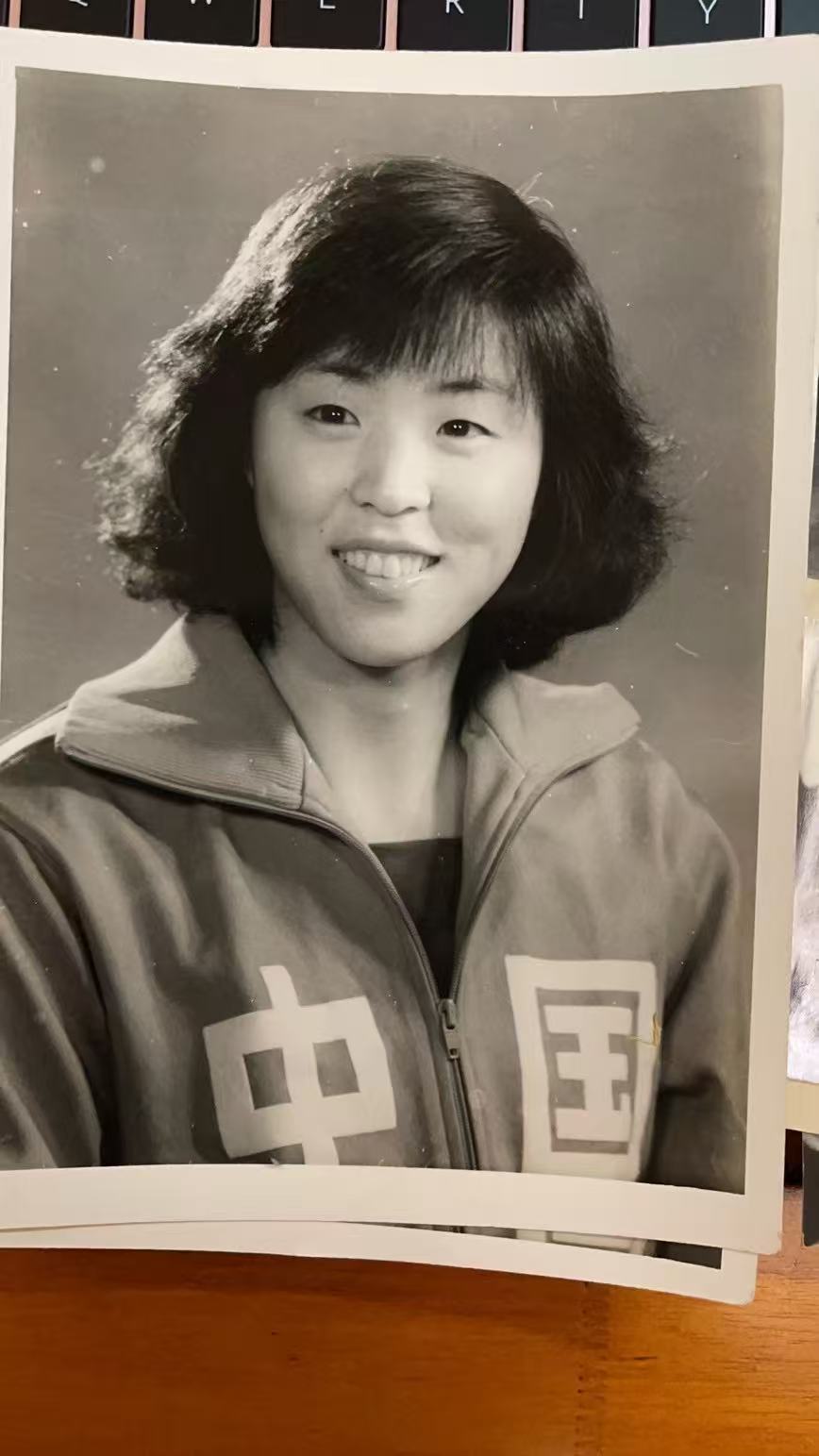

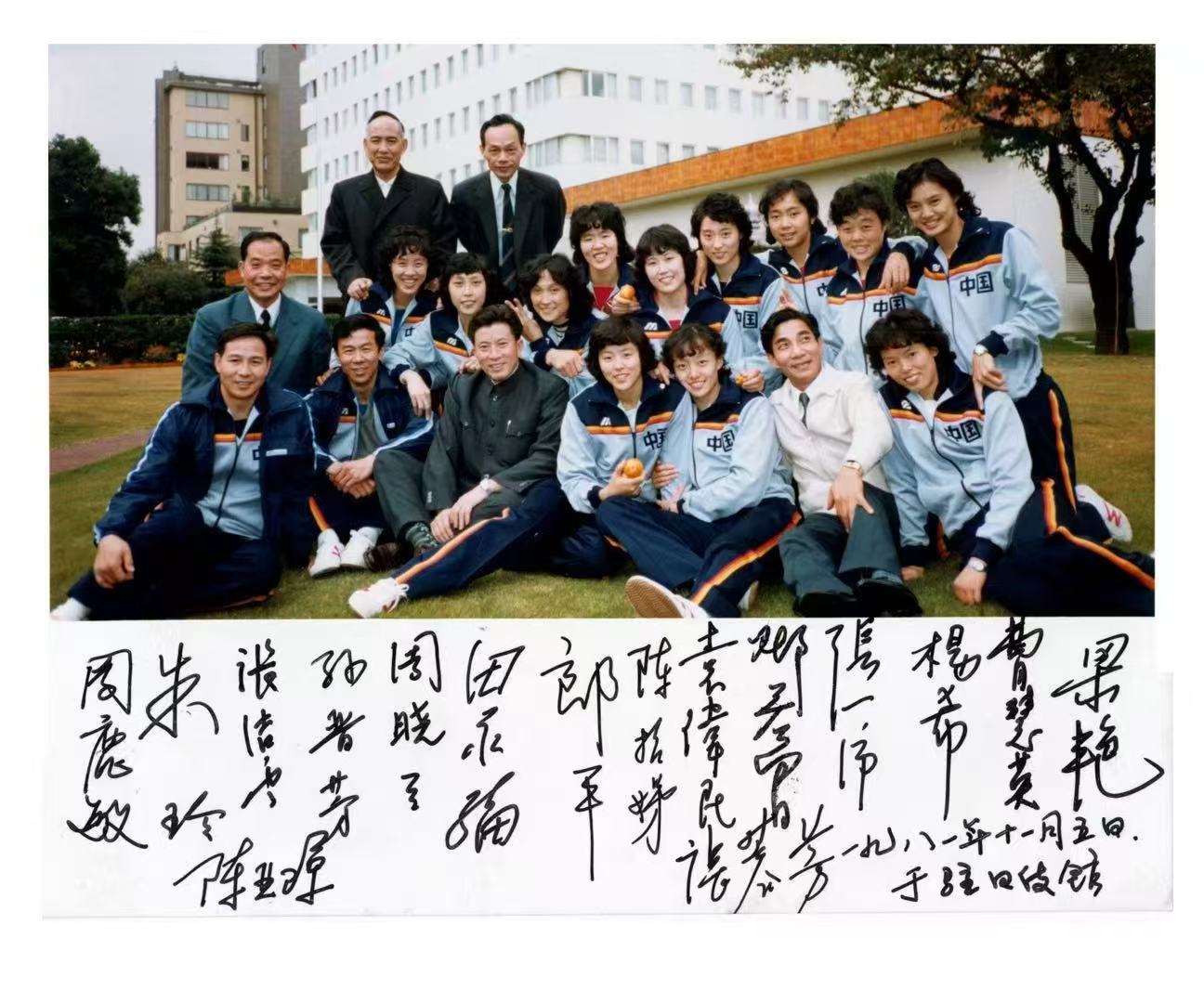

朱玲,四川大学2005级体育人文社会学专业校友。老女排三连冠成员。曾任四川省体育局局长、党组书记等职。赛场拼搏,她扣杀凌厉、防守严密;高校求学,她勤学好问、一丝不苟;走上岗位,她尽职尽责、问心无愧。从赛场到职场,朱玲始终秉持学习的精神,身体力行地践行川大精神。

求知若渴,坚韧不拔

1984年洛杉矶奥运会结束后,奥运冠军朱玲进入四川大学学习。在作出这个决定前,她经历了一番激烈的思想斗争。“川大太大了,我不清楚具体能收获什么,也担心学业跟不上节奏。”其实,当时除了川大,几所体育院校也向朱玲抛出了橄榄枝,但在反复思量后,她还是选择了川大。她认为“川大学习氛围浓厚,是一片更广阔的天地。从事体育工作,只了解竞技体育是不够的,还需要补充各方面的知识。”

带着这样的目标,朱玲毅然踏入了向往已久的中文系。“我选择中文系的行为让很多人不理解,他们认为中文与体育不对口。但他们不明白仅仅从理论角度,并不能完全将竞技体育说清楚,还需要从学术、文字的层面去解读。”在中文系获得学士学位后,朱玲进入体育人文社会学专业领域继续深造。“‘体育’这个范围太大了,如果我在体育领域只了解排球,就无法很好地服务于社会。”通过本、硕阶段的学习,朱玲吸收了两个专业的知识,并凭借创新与发展的眼光,在实践中深化了对原有理论知识的认识。她深知,在学习中,每天不能只爬爬文字格子,很多时候还需要挖掘出深度、沉淀出厚度。

从赛场到课堂的转变并非一帆风顺,朱玲遇到了许多挑战,也收获了真挚的师生情、同窗谊。因参加奥运会,她进入中文系学习的时间比一般同学晚几个月,课程的学习也落后了几个月。她坦言道:“中文系学生学的古代汉语、现代文学等课程,对我来说全都是新知识。而且那个时候我刚刚退役,也刚生完孩子,学习起来十分吃力。”老师和同学们得知朱玲的情况后,不仅主动为她答疑解惑,还主动提供生活上的帮助。只要朱玲肯问,老师和同学们都知无不言。当时,有一位同学住在朱玲隔壁,每天晚上都会来帮忙照顾一下朱玲的孩子。回忆起这段经历,朱玲非常感动:“是老师、同学给予的支持才让我能够坚持完成学业。在中文系的两年里,我收获很多,学业、家庭、同学间的友情,什么都没有耽误。”

虽然困难重重,朱玲也没有退缩。“我的理论知识的掌握上可能不如其他优秀的同学,但老师要求的我都做到了。”这正是体育精神在学习领域的体现。她坚信“对待困难,只要带着乐观积极的态度,去面对并解决问题,我们就能够站在新的高度。每一天都是新的起点,每天都要进步,都要战胜自我!”

日拱一卒,功不唐捐

回顾运动员生涯,朱玲感慨良多:“我一路走来,都是汗水、泪水、血水。我一直在失败中成长,在困难中前行。”

作为运动员,朱玲时常需要面对现实与目标之间的差距,以及因差距带来的内心的矛盾和挣扎。她认为,既然从事了体育事业,就不能只局限于重庆队,而是要走向国家队、参加奥运会,最终拿到奥运冠军,她的目标一直在做加法。朱玲高中毕业才进入职业排球队伍,与国家队其他队员相比,她少了三至五年的基础训练,起步时间相对较晚。同时,虽然她身体素质好,但是耐力不足,扛不住很多极限训练的强度。朱玲苦笑道:“每一堂训练课我都在挣扎。在训练中我练不动,我最爱哭。完不成任务就下不了课,教练会把队友留下来,让她们陪着一起练,我很痛苦也很内疚。这样的我还要去追赶队友、追逐梦想,似乎有点不切实际,有点癞蛤蟆想吃天鹅肉的感觉。”

奥运冠军之路布满血泪与荆棘,但朱玲一直没有放弃,克服了数不清的困难。“在这个过程中,我有无数次都想放弃,但我没有。我不知道能不能达到目标,但我知道我只有努力。努力了,在机会来的时候我才能抓住它。反之,如果不努力,即使有这个机会,也抓不住它。很多困难只能靠自己去克服。”1984年,中国女排在奥运会预赛中失利,在半决赛中国队轻取日本队之后与美国角逐冠军,中国女排丝毫没有受到之前小组赛失利的影响,最终完胜对手,实现“三连冠”。朱玲和队友站在奥运会最高领奖台上,国旗缓缓升起,国歌响彻洛杉矶长滩体育馆。“站上领奖台那一瞬间,我心里更多的是自豪与荣耀,而当奖牌挂在脖子上时,则是一种复杂的情绪,有成功,有失败,有困难,什么都涌入脑海——我终于熬到了今天!运动员的眼泪有时候是包含很多情绪的。我中间随时可以后退,可以停下来。但如果后退、停下来,就没有今天这一刻。”

对此,朱玲非常感谢她的指导员袁伟民。“当时省队看我年龄大、太瘦、不抗练,都很犹豫要不要我进队。只有袁指导看准了我的弹跳和拦网潜力,把我调入国家队。我很感谢他,没有他,我没有机会进入国家队,也没有机会站上奥运领奖台,更没有机会为国争光。”

回首跌宕起伏的运动员生涯,朱玲感慨道,“现在回过头来,都不知道我是怎么走过来的。”从披荆斩棘到荣誉满身,她始终保持一颗平常心。“我没有觉得我厉害,我只是做了一件件非常平凡的事情。”一点点的平凡积累起来,也会成为不平凡,她始终坚信:“只要坚持,一定会有收获。一生都不要放弃自己,如果有机会,就去闪光吧!”

化繁为简,学无止境

运动员、学生、职场人,朱玲的身份在不断变换,四十六载光阴见证了朱玲的沉淀与蜕变。毕业参加工作后,她发现工作比在学校学习更棘手。“学校学习有老师、同学的帮助,但是工作后,我就像一张白纸,所有都需要从头学。”朱玲从事行政工作,要面对的人群很广,从几岁的小朋友到几十岁的中老年人,年龄跨度大。她感叹:“我每天都在战胜自我、克服困难,几乎都没有停下来歇脚。我的一个观念就是服务,上为国家体育总局服务,下为市州县服务,横向为其他省级机关和我的同事服务,始终为群众服务。”即使行政工作非常复杂,朱玲始终全力以赴、兢兢业业。“我在工作上可能还有很多不足之处,但我永远都在要求自己,努力努力再努力。我无愧于党的信任、组织的信任。”

在工作中,朱玲认为自己一直深受川大精神的熏陶和影响,其中最重要的便是学习意识显著提升。“‘学习’两个字对我影响很深,到今天我还在因学习受益。一个人要学习,要活到老学到老。”学习的意识让朱玲和时代同步,共同前进。她发现学习无处不在,并不是只有在教室里才能学,只要有心,时时刻刻都能学。“学习是终生的,在川大学习的这段经历加深了我对学习的重要性的理解。这让我在以后的人生中不排他、不保守。海纳百川,有容乃大,我会敞开心扉去学习别人的长处。”

体育精神也持续影响着朱玲。“竞技体育最大的魅力就是竞争性。打排球的十年给了我自信,在这个过程当中,我懂得了什么是跌宕起伏,懂得了什么是拼搏。”所谓拼搏,就是战胜方方面面的困难,不畏强手、不言败、不放弃。朱玲坚信,“无论是体育还是学习,无论在人生的哪个阶段,无论身处哪个行业,都需要拼搏。只要肯拼搏,通往胜利的那道门一定为你敞开。”

回顾自己的学习和职业生涯,朱玲认为唯有“简单”二字能够表达自己。她认为简单才使人轻松快乐。怎么做到简单呢?“就像吃饭一样,不管喜不喜欢,三顿饭都得吃。训练、学习、工作都是如此。有什么干什么,有什么问题解决什么。”坦然处事,拥有把一切化繁为简的心境,这让朱玲在面对生活时始终积极乐观,昂扬向上。她笑道:“我是一个简单、积极、乐观向上的人。我的心永远跟着年轻人走,我不排他,年轻人要学的我也跟着学。”

朱玲很喜欢和年轻人交流,她对川大的学弟学妹们也寄予了厚望:“同学们要学会在困难中前行,可以平平淡淡,但是没有舒舒服服。要相信自己,建立自信。相信你行,你行,一定能行!坚持下去,加油!”